Представление диссертации в диссертационный совет

Диссертационный совет принимает диссертацию к предварительному рассмотрению при наличии документов по перечню*, установленному ВАКом России. Этот перечень включает:

1. Заявление соискателя.

2. Личный листок по учету кадров с фотокарточкой, заверенной по месту работы (2 экз.).

3. Заверенная копия документа о высшем или послевузовском профессиональном образовании для соискателя ученой степени кандидата наук (1 экз.), заверенная копия диплома кандидата наук (заверенная копия документа о высшем или послевузовском профессиональном образовании для лица, не имеющего ученой степени кандидата наук) для соискателя ученой степени доктора наук (1 экз.).

4. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов для соискателя ученой степени кандидата наук, а также для соискателя ученой степени доктора наук (для лица, не имеющего ученой степени кандидата наук) (1 экз.).

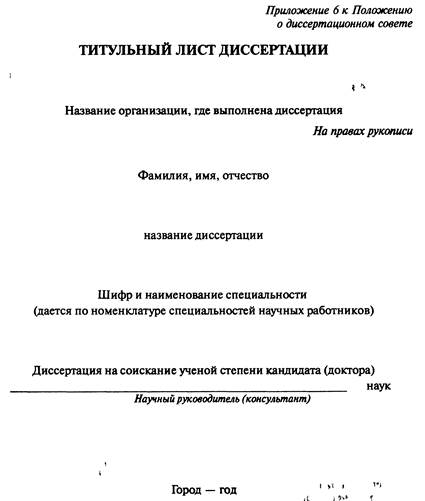

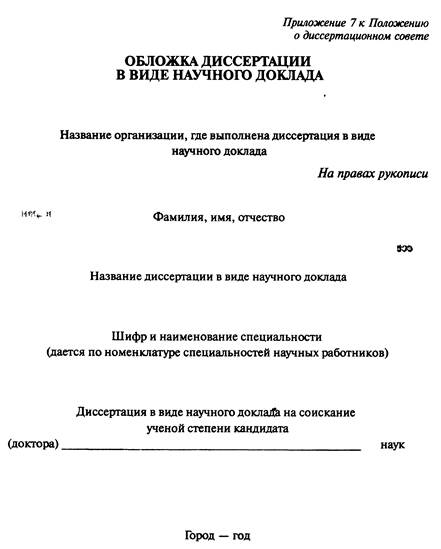

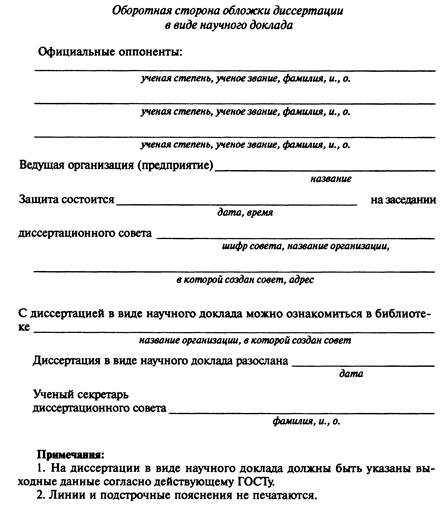

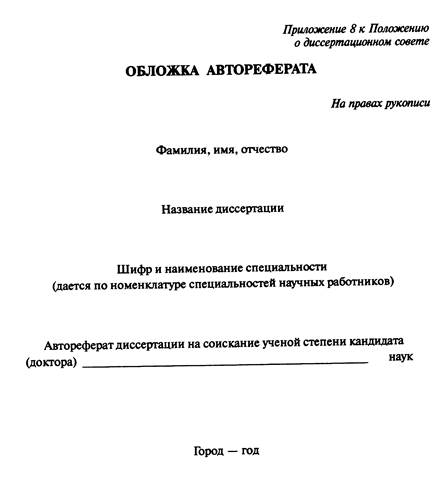

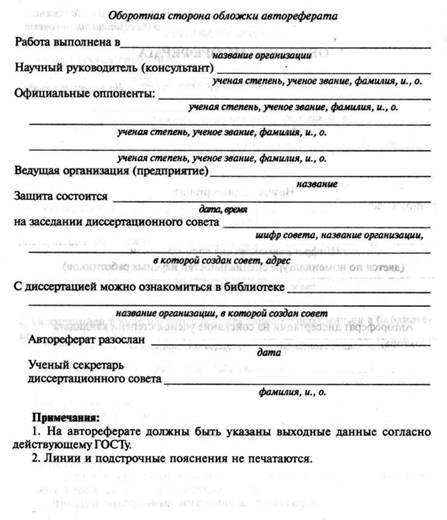

5. Диссертация в количестве экземпляров, необходимом для передачи в Российскую государственную библиотеку или Государственную центральную научную медицинскую библиотеку, Всероссийский научно-технический информационный центр Миннауки России, библиотеку организации, в которой создан диссертационный совет, оппонентам и ведущей организации (предприятию), а также автореферат. Все экземпляры диссертации и автореферата подписываются соискателем на титульном листе диссертации (приложение 6 и 7 к Положению о диссертационном совете) и обложке автореферата (приложение 8 к Положению о диссертационном совете).

* С учетом изменений, зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 28 июня 1995 г. Регистрационный № 885.

6. Заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель (1 экз.).

Заключение оформляется в виде выписки из протокола заседания кафедры (лаборатории, сектора, отдела), утверждается руководителем организации и скрепляется печатью организации.

7. Четыре почтовые карточки с марками с указанием адреса соискателя (на двух карточках) и совета, где защищается диссертация (на двух карточках). На оборотной стороне карточки с адресом совета в верхнем углу указывается фамилия, имя, отчество соискателя и ученая степень, на которую он претендует.

Диссертационный совет принимает диссертацию к защите не позднее чем через два месяца для кандидатской и три месяца для докторской диссертации со дня подачи соискателем всех необходимых документов или в те же сроки предоставляет соискателю мотивированное заключение об отказе в приеме диссертации к защите.

Положительное решение при приеме к защите диссертации принимается при соблюдении двух условий:

1) ее содержание соответствует специальности и связанным с ней отраслям наук, по которым предоставлено право принимать диссертации к защите;

2) если основные результаты диссертационного исследования достаточно полно опубликованы в научных изданиях и имеют научную ценность или практическую значимость.

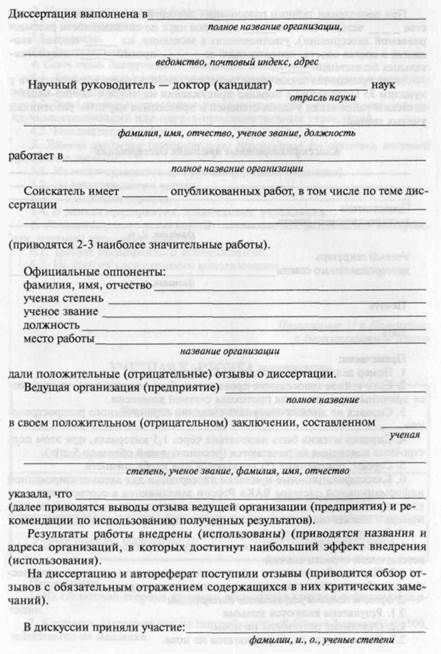

Диссертационные советы назначают по диссертации официальных оппонентов из числа компетентных в данной отрасли науки ученых. По докторской диссертации назначаются три официальных оппонента, имеющих ученую степень доктора наук, при этом только один из них может быть членом диссертационного совета, где происходит защита.

По кандидатской диссертации назначаются два официальных оппонента, из которых один должен быть доктором наук, а второй — доктором или кандидатом наук.

Официальные оппоненты должны, как правило, являться сотрудниками разных организаций. Они на основе изучения диссертации и опубликованных работ по теме диссертации представляют диссертационному совету письменные отзывы, где оценивают актуальность избранной соискателем темы, степень обоснованности научных положений, выводов, рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизну, а также дают заключение о соответствии диссертации установленным требованиям.

Копии отзывов официальных оппонентов должны быть вручены соискателю не позднее чем за 10 дней до защиты диссертации.

Помимо официальных оппонентов, диссертационный совет назначает по диссертации ведущую организацию, в отзыве которой

должна отражаться значимость для науки и производства полученных автором диссертации результатов. В таком отзыве обычно содержатся конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации.

Копия отзыва ведущей организации (предприятия) вручается соискателю не позднее чем за 10 дней до защиты диссертации.

Подготовка соискателя к защите диссертации

Не позднее чем за месяц до защиты соискатель должен один экземпляр диссертации, принятой к защите, и два экземпляра размноженного автореферата передать в библиотеку организации, в которой создан диссертационный совет.

Примерно за 10—12 дней до защиты диссертации соискателю нужно обратиться в диссертационный совет и получить копии отзывов официальных оппонентов и ведущей организации.

После указанных выше организационно-технических мероприятий наступает самый ответственный этап в подготовке соискателя к защите своей диссертации — это подготовка выступления по результатам диссертационного исследования в форме доклада, призванного раскрыть существо, теоретическое и практическое значение результатов проведенной работы.

Структурно такой доклад можно разделить на рубрики, каждая из которых представляет собой самостоятельный смысловой блок, хотя в целом они логически взаимосвязаны и представляют единство, которое совокупно характеризует содержание проведенного исследования.

Первая часть доклада в основных моментах повторяет введение диссертации. Рубрики этой части соответствуют тем смысловым аспектам, применительно к которым характеризуется актуальность выбранной темы, дается описание научной проблемы, а также формулировка цели диссертации.

После первой, вводной части следует вторая, самая большая по объему часть, которая в последовательности, установленной логикой проведенного исследования, характеризует каждую главу диссертационной работы. При этом особое внимание обращается на итоговые результаты. Отмечаются также критические сопоставления и оценки.

Разумеется, каждый доклад отражает специфику исследования и индивидуальные особенности диссертанта. Вместе с тем ряд положений доклада имеет общий характер. Так, в доклад обязательно входят такие сведения: а) какое теоретическое и прикладное значение имеет проведенное исследование и новые, полученные соискателем научные факты; б) обоснование для избранных методов исследования.

Особое внимание в докладе надо обращать на показ новизны полученных результатов. Для того, чтобы это сделать, надо:

1) указать, какие ранее неизвестные закономерности, связи и факты введены в научный оборот;

2) какие новые методы или приемы были в исследовании применены;

3) в чем заключался пересмотр старых взглядов на изучаемое явление;

4) какие теоретические положения впервые сформулированы и обоснованы.

Помимо новизны проведенного исследования следует раскрыть его практическую значимость и обязательно указать, какие результаты внедрены в практику Если у соискателя имеются авторские свидетельства или акты внедрения результатов исследования, то они обязательно должны получить отражение в его выступлении.

Желательно, чтобы форма и стиль доклада были таковыми, чтобы все присутствующие на защите, как специалисты по теме, так и неспециалисты, могли получить четкое и ясное представление о новом научном результате, который защищается диссертантом.

Так, например, в экспериментальном исследовании — техническом, экономическом, социологическом или каком-либо другом — целесообразно сделать акцент на освещении последовательных этапов проведения опытов, обобщений их результатов и оценки качественных явлений в количественном выражении.

В докладе по диссертации методического характера, естественно, основное внимание следует уделить методической стороне дела. Но и здесь следует подчеркнуть то главное, что составляет суть исследования.

В докладе по диссертации на историческую тему, в частности ис-торико-биографического жанра, желательно не только дать представление о роли отдельного ученого или научной школы в развитии науки, техники или культуры, но и увязать сообщаемые исторические данные с современностью с известной долей прогноза на будущее.

Заканчивается доклад заключительной частью, которая строится по тексту заключения диссертации. Здесь целесообразно перечислить общие выводы из ее текста (не повторяя более частные обобщения, сделанные при характеристике глав основной части) и собрать воедино основные рекомендации.

К тексту доклада могут быть приложены дополнительные материалы (схемы, таблицы, графики, диаграммы и т.п.), которые необходимы для доказательства выдвигаемых положений и обоснования сделанных выводов и предложенных рекомендаций.

Поскольку время, отводимое на зачтение тезисов подготовленного доклада, всегда строго лимитировано, желательно рассчитать его длительность, имея в виду, что 1 страница машинописного текста,

напечатанного через 2 интервала, соответствует 2—2,5 минутам выступления в зависимости от индивидуального темпа чтения.

При подготовке доклада следует учитывать, что он должен содержать в самом кратком изложении достаточную информацию по существу новых положений, разработанных соискателем ученой степени, которая была бы понятна всем присутствующим на защите специалистам. Поэтому тщательной обработке материала доклада, его доходчивости, убедительности приводимых аргументов, показу новых научных фактов и их теоретическому толкованию надо уделять самое серьезное внимание, не меньшее, чем составлению самого автореферата.

Когда текст доклада выступления на защите диссертации составлен, целесообразно вначале подготовить письменные ответы на вопросы, замечания и положения, которые содержатся в отзывах на диссертацию официальных оппонентов и ведущей организации, а затем составить письменные ответы на все вопросы и замечания, содержащиеся в отзывах на ее автореферат. Письменная форма подготовки ответов необходима для того, чтобы во время защиты излишнее волнение не смогло помешать правильно и спокойно отвечать на вопросы.

Ответы должны быть краткими, четкими и хорошо аргументированными. Если возможны ссылки на текст диссертации или страницы ее автореферата, то и их нужно обязательно делать. Это придает ответам наибольшую убедительность и одновременно позволяет подчеркнуть достоверность результатов проведенного исследования.

При подготовке к защите диссертации желательно еще раз внимательно перелистать весь текст диссертации и ее автореферата, сделать нужные пометы на их страницах, вложить в нужные места закладки. Особое внимание следует обратить на аналитические таблицы, графики и схемы, содержащие в наглядной и концентрированной форме наиболее значимые результаты проделанной соискателем работы. Часть из таких материалов желательно подготовить для демонстрации в зале заседания диссертационного совета. Они оформляются так, чтобы соискатель мог демонстрировать их без особых затруднений и они были видны всем присутствующим в зале.

Примерно за неделю до дня защиты диссертации следует подготовить все то, что потребуется соискателю в этот день, а именно:

1. Текст диссертации.

2. Несколько десятков ее авторефератов.

3. Основные публикации по теме диссертации.

4. Текст выступления по защите диссертации.

5. Письменные ответы на вопросы, замечания и пожелания официальных оппонентов и ведущей организации.

6. Письменные ответы на замечания и пожелания, содержащиеся в отзывах на автореферат диссертации.

7. Таблицы, схемы, диаграммы и графики, взятые из текста диссертации и соответствующим образом подготовленные для демонстрации в зале заседания диссертационного совета.

8. Слайды, кино-, фото- и видеоматериалы, компьютерные диски и т.п.

Хочется обратить особое внимание диссертанта на необходимость заранее позаботиться о публикациях по теме своей диссертации, чтобы не сорвать сроки ее защиты. Следует помнить, что защита докторской диссертации может проводиться не ранее чем через два месяца, а кандидатской — не ранее чем через месяц после публикации работ диссертанта, отражающих основные научные результаты его диссертационной работы.

§

Конечным итогом работы над диссертацией является ее защита. По времени она для кандидатских диссертаций обычно занимает от 1 часа до полутора часов, а для докторских диссертаций — около 3 часов. Это время — самый ответственный период в работе соискателя. Его ответственность в основном определяется тем, что защита диссертации проводится публично. ИмАно здесь он выходит «один на один» с членами диссертационного совета, официальными оппонентами и другими людьми, присутствующими на защите. Рассчитывать на помощь научного руководителя уже нельзя, ибо он не имеет права вмешиваться в ход защиты. Единственно, что ему позволено, — это рассказать о личности соискателя (и то только в том случае, если в этом возникнет особая необходимость).

Защита как докторской, так и кандидатской диссертации происходит на заседании диссертационного совета, которое начинается с того, что председательствующий объявляет о защите диссертации, называя ее название и фамилию, имя и отчество ее автора. При этом он указывает фамилии официальных оппонентов и название ведущей организации (предприятия).

Затем слово предоставляется ученому секретарю совета, который докладывает о содержании представленных соискателем документов, а также кратко излагает его биографию, сообщает об отзывах, которые поступили на диссертацию и ее автореферат, об актах внедрения результатов диссертационного исследования.

Если вопросов к ученому секретарю нет, слово для сообщения основных результатов научного исследования предоставляется самому соискателю ученой степени.

Свое выступление соискатель строит на основе чтения (еще лучше — пересказа) заранее подготовленных тезисов доклада, призванного показать высокий уровень теоретической подготовки его ав

тора, его эрудицию и способность доступно изложить основные научные результаты проведенного исследования. Для такого доклада по установившейся традиции отводится не более 15—20 минут. Крайне желательно за этот регламент не выходить ни в сторону уменьшения — тогда может сложиться впечатление, что соискателю нечего сказать, ни в сторону увеличения — тогда складывается впечатление, что он не умеет выступать, укладываясь в установленный для этого на защите регламент.

Знакомя членов диссертационного совета и всех присутствующих в зале с текстом своего доклада, соискатель должен иметь в виду, что автореферат диссертации получили все члены диссертационного совета и часть приглашенных, а заинтересованные специалисты также могли ознакомиться с содержанием диссертации и ее авторефератом в библиотеке по месту защиты диссертации. Исходя из этого и следует строить свое выступление и сосредоточить его в основном на новых теоретических и прикладных положениях, которые разработаны лично автором диссертации.

Конечно же, при необходимости следует делать ссылки на текст автореферата или самой диссертации, а также на дополнительно подготовленные чертежи, таблицы и графики. Возможно также использование специально подготовленных слайдов, кино- и видеороликов, плакатов, компьютерной техники.

Все материалы, выносимые на схемы и чертежи, должны оформляться так, чтобы соискатель мог демонстрировать их без особых затруднений и они были видны всем присутствующим в зале.

В процессе защиты соискатель по заведенному в научной среде академическому этикету должен говорить о себе только во множественном числе — «мы», имея в виду «я и мой научный руководитель». На защите докторской диссертации то же самое, но в обратном порядке — «я и мои ученики».

Поскольку не только содержание текста доклада, но и характер его прочтения (или пересказа) и уверенность ответов на задаваемые вопросы в значительной мере определяют оценку защиты, имеет смысл сообщить некоторые правила публичного выступления. Речь идет не об ораторском искусстве, а об умении делать речь понятной и убедительной. Это вовсе не значит, что доклад диссертанта делается в какой-то упрощенной форме, учитывая, что состав диссертационного совета представлен учеными различных специальностей, которые иногда весьма далеки от тематики защищаемой диссертации. Наоборот, диссертант должен поставить себе задачу сделать доклад строго научным, хорошо аргументированным по содержанию, а по форме речи — точным и кратким.

Подточностью речи соискателя понимается адекватность высказываний его мыслям. Чтобы речь была точной, нужно слова употреблять в соответствии с теми значениями, которые за ними закрепле-

ны. Точность и ясность высказываний взаимосвязаны. Точность придает им ясность, а ясность высказываний вытекает из их точности.

Краткость — другое важнейшее требование к его речи. Следует избегать ненужных повторов, излишней детализации и словесного мусора. Каждое слово и выражение служит здесь той цели, которую можно сформулировать следующим образом: как можно не только точнее, но и короче донести до слушателей суть дела. Поэтому слова и словосочетания, не несущие никакой смысловой нагрузки, должны быть полностью исключены.

Избавляйтесь от слов-паразитов: «так сказать», «понимаете», «значит», «вот». Такие слова не украшают речь, а только вызывают раздражение слушателей. Они — звуки и ничего более. Они бесполезны.

Слова-паразиты — это помеха, причем немалая. Как правило, эти слова доказывают: вы не уверены в том, что говорите. Мы так привыкли к этим произносимым нами звукам, что заполняем ими все паузы нашей речи.

Очень большое значение в докладе имеет «техника говорения», т.е. техника речи, составными частями которой являются: постановка речевого дыхания, дикция и орфоэпия (т.е. правильное литературное произношение). Суть техники речи — в организации координированной работы дыхания, голоса, артикуляции при соблюдении норм произношения. Такая организация обеспечивает такие качества голоса, как звучность, темп, тембр, высота, четкость дикции.

Чтобы добиться звучности голоса, необходимо правильно поставить дыхание. Это означает дышать глубоко, включая диафрагму в процесс вдоха и выдоха. Это значит также уметь контролировать свое дыхание, экономно распределяя выдох. Поэтому дышать надо часто, поддерживая постоянный запас воздуха, причем вдох следует делать во время естественных (логических) пауз и незаметно.

Техника говорения включает в себя и понятие темпа речи, который характеризуется такими показателями, как быстрота речи, которая никогда не должна переходить в скороговорку Лучше всего произносить от 120 до 150 слов в одну минуту.

Во время доклада полезно пользоваться паузой. Пауза облегчает дыхание, дает возможность сообразить, к какой мысли следует перейти дальше. Она позволяет важным соображениям глубже проникнуть в сознание слушателей. Короткая пауза перед кульминационным моментом речи и после — один из способов выделить его. Пауза применяется между отдельными элементами мысли (фразами, придаточными предложениями, законченными суждениями). Она также оттеняет наиболее существенные слова.

Главная задача паузы — психологическая. Она нужна для того, чтобы привлечь внимание аудитории и дать ей рассмотреть соискателя, обеспечив тем самым возможность подготовиться к восприятию

его речи. Соискателю же пауза нужна для того, чтобы успокоиться и снять излишнее волнение.

Во время выступления соискателю нужно следить за дикцией своей речи. Многие соискатели говорят небрежно, неотчетливо, не разжимая зубов, неправильно артикулируя звуки. Это плохо, поскольку ведет к тому, что искажается слово, а за ним и мысль, аудитория теряет интерес к выступлению соискателя, а у членов диссертационного совета складывается о нем весьма неблагоприятное впечатление.

Соискателю нужно обращать внимание и на свое произношение. В русской речи очень важно четко произносить окончания слов, особенно многосложных. Любое отклонение от норм произношения и ударения переключает внимание аудитории с существа речи оратора на ее форму, тем самым отвлекая от восприятия смысла и раздражая

слушающих.

Большое внимание на восприятие доклада соискателя оказывает жестикуляция, которая сопровождает его речь. Здесь нужно помнить, что любому научному выступлению противопоказаны искусственные театральные жесты, которые выдают неискренность речи, оставляя осадок предубежденности и недоверия.

Соискатель, выступая, не должен специально «придумывать» жесты, но контролировать их он обязан. При этом следует руководствоваться следующими правилами:

1. Жесты должны быть непроизвольными. Прибегайте к жесту только по мере ощущения потребности в нем.

2. Жестикуляция не должна быть непрерывной. Не жестикулируйте руками на протяжении всей речи. Не каждая фраза нуждается в подчеркивании жестом.

3. Управляйте жестами. Никогда жест не должен отставать от подкрепляемого им слова.

4. Вносите разнообразие в жестикуляцию. Не пользуйтесь без разбора одним и тем же жестом во всех случаях, когда нужно придать словам выразительность. Перед защитой соискателю полезно проанализировать свое выступление с учетом приводимых ниже характерных речевых ошибок, особенно часто встречающихся в публичных выступлениях молодых

ученых.

1. Не строите ли вы слишком длинные предложения? Придаточные предложения не случайно называются придаточными. Они играют подчиненную роль. Поэтому используйте лучше короткие самостоятельные предложения. Это позволит вам заканчивать предложения, не переводя дыхание.

2. Не используете ли вы слишком длинные слова? Проанализируйте как-нибудь свой словарный запас. У длинных слов часто существуют более короткие синонимы.

3. Следите, однако, за тем, чтобы ваша речь не казалась примитивной, и не употребляйте только короткие слова. Даже если свойственный вам способ выражения слишком прост, он все-таки должен оставаться выразительным.

4. Не слишком ли много сослагательного наклонения в вашей речи? Особенно распространена формулировка «Я бы сказал, что…». Забудьте об этом штампе.

5. Обходитесь ли вы без утрированных форм вежливости? В личной беседе глагол «позволять» является одной из форм вежливости («Позвольте пригласить вас к столу»). Тем не менее в докладе он производит впечатление назидательности и доминирования («Позвольте привлечь ваше внимание»). Кроме того, этот глагол удлиняет без особой надобности ваши высказывания.

6. Нет ли в технике вашей речи изъянов, связанных с ее темпом, быстротой, длительностью пауз? Постарайтесь устранить эти речевые недостатки, существенно снижающие общее благоприятное впечатление от выступления.

7. Проверьте, тренируясь перед зеркалом, нет ли в вашей жестикуляции лишних, особенно высокопарных театральных жестов. Можно дать еще несколько советов, помогающих соискателю читать текст своего доклада:

— все цифры в тексте записывайте только прописью, чтобы не пришлось считать нули;

— подчеркивайте выделяемые слова;

— оставляйте большие поля при печатании, чтобы можно было дополнить речь своими замечаниями;

— повторяйте существительные, избегая местоимений;

— используйте простые слова и простые утвердительные предложения;

— не перегружайте текст подчиненными предложениями. Следует учесть и такой вопрос, как выбор одежды, позы при выступлении с докладом, а также жестов, манер и других внешних форм поведения. Все это важно для соискателя. Известная элегантность, аккуратность, подтянутость в одежде (не подчеркивающая франтовства) способствует благоприятному впечатлению и расположению к нему со стороны членов диссертационного совета, а также всех присутствующих на защите.

Соискатель делает свой доклад стоя на трибуне, обращая внимание при помощи указки на какие-либо объекты, изображаемые на плакатах или рисунках. В нужных случаях он сходит с трибуны, чтобы написать какие-либо формулы на доске, объяснить особенности экспоната или в других случаях. Неприглядное впечатление оставляет тот, кто во время выступления прохаживается возле стола с членами диссертационного совета.

Таковы основные приемы и правила публичного выступления перед любой научной аудиторией. Соискателю очень важно научиться «живым словом» передавать такой аудитории научную информацию, разъяснять ее суть и убеждать в правоте своей позиции.

После выступления соискателя члены диссертационного совета в устной или письменной форме могут задать любые вопросы по проблемам, затронутым в диссертации. Кроме того, задавать вопросы и получать на них ответы имеют право все присутствующие на защите диссертации специалисты и гости.

Текст доклада обычно в общих чертах знаком большинству присутствующих на защите. Поэтому выступление соискателя не всегда внимательно слушают. Другое дело — ответы соискателя на задаваемые ему вопросы. На них члены диссертационного совета всегда обращают самое серьезное внимание. Их прежде всего интересует, насколько он ориентируется в научной проблеме, которую изучал. Ведь все остальное заранее заготовлено и отрепетировано вместе с научным руководителем или коллегами и потому не позволяет в полной мере судить о научной зрелости соискателя.

Обычно на защите соискателю задают от 8 до 10 вопросов (иногда бывает и больше). Все вопросы, задаваемые на защите, как правило, сводятся к следующим типам:

1) вопросы, задаваемые с целью уточнить научные позиции соискателя, отдельные положения диссертации, определения понятий, факты и т.п.;

2) вопросы, задаваемые с целью поддержать соискателя, чтобы дать ему возможность детализировать наиболее сильные стороны своей работы;

3) вопросы, вызванные неудовлетворенностью членов диссертационного совета от чтения автореферата соискателя, просмотра диссертации или заслушивания его доклада. Вопросы этого типа легко отличить от других по интонациям, какими они задаются, направленности и т.п. И здесь соискателю нужно быть особенно внимательным, по возможности давать исчерпывающие ответы, а также готовить себя к тому, что именно по затронутым в этих вопросах аспектам прозвучат в дальнейшей дискуссии критические замечания в его адрес.

Отвечая на вопросы, нужно касаться только существа дела. Прежде чем отвечать на вопрос, необходимо внимательно его выслушать и записать. Желательно на заданный вопрос отвечать сразу, а не выслушивать все вопросы, а потом на них отвечать. При этом надо учитывать, что четкий, логичный и аргументированный ответ на предыдущий вопрос может исключить последующий.

Соискателю следует проявлять скромность в оценке своих научных результатов и тактичность к задающим вопросы, даже в тех случаях, когда ему приходится делать критические сопоставления и да-

вать оценки. Без них научная дискуссия не может вестись. Но гфи этом нельзя забывать, что критику своих коллег следует делать очень корректно, соблюдая научную этику Следует особенно внимательно следить за собой, чтобы не допускать личной неприязни и не переходить на личности.

Надо прежде всего четко сформулировать то положение, которое отвергается, а также точно определить основные понятия, чтобы не спорить о совершенно разных вещах. Терминология доказательства должна быть понятна всем присутствующим.

Лучше всего критическую оценку делать в форме сравнения, естественно, с подчеркиванием преимуществ собственного подхода.

После ответов соискателя на вопросы членов совета и приглашенных слово предоставляется научному руководителю или консультанту соискателя, который в своем выступлении обычно раскрывает отношение соискателя к работе над диссертацией, а также затрагивает другие вопросы, касающиеся его личности как ученого.

Затем оглашается заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был причислен соискатель, и зачитывается отзыв ведущей организации (предприятия), а также другие поступившие в диссертационный совет отзывы на диссертацию и автореферат.

Если положительных отзывов поступило много, то делается (с согласия членов совета) краткий их обзор с указанием в каждом конкретном отзыве замечаний. Соискатель последовательно отвечает на все замечания и пожелания, высказанные в отзывах и заключениях.

Далее выступают официальные оппоненты. Они могут как читать текст отзыва, так и выступать близко к тексту, однако следует учитывать то, что в выступлении должны обязательно прозвучать все замечания и пожелания, которые отражены в их письменном отзыве.

Если все же какие-либо замечания, указанные в отзыве, они в устном выступлении по каким-либо причинам не высказали, то отвечать на них не нужно.

После ответа на вопросы, замечания и пожелания членов совета, ведущей организации и официальных оппонентов можно считать, что основная часть процедуры защиты диссертации закончена. Вторая часть заседания диссертационного совета — это дискуссия по защищаемой работе, которая должна проходить «в обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащегося в диссертации»*.

* Положение о порядке присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней и присвоения научным работникам ученых званий. Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации 24 октября 1994 г. № 1185.

В этой дискуссии могут принять участие как члены совета, так и все присутствующие. Они могут давать как положительную, так и отрицательную оценку диссертационного исследования с соответствующей аргументацией.

В ходе дискуссии дается качественная оценка проделанной соискателем теоретической и экспериментальной работы, оценивается уровень его квалификации как ученого-исследователя, отмечаются сильные и слабые стороны диссертации, высказываются предложения и пожелания по использованию теоретических и прикладных разработок ее автора.

По окончании дискуссии соискателю предоставляется заключительное слово, в котором он может сделать свои выводы по результатам обсуждения его диссертации и при необходимости ответить на вопросы, которые возникли в ходе дискуссии. После этого по заведенному академическому этикету он должен поблагодарить научного руководителя, председателя и членов диссертационного совета, официальных оппонентов, кафедру (или лабораторию), где он проходил предзащиту, а также всех тех, кто сделал замечания, которые «будут учтены в дальнейшей работе».

Затем председатель совета подводит итоги защиты и предлагает избрать счетную комиссию, которой поручается провести тайное голосование по ее результатам.

В состав счетной комиссии обычно избирается нечетное число членов диссертационного совета. Члены счетной комиссии проводят первое заседание, на котором избирают председателя комиссии и раздают бюллетени для тайного голосования, о чем делается соответствующая отметка в явочном листе, и проводят голосование с использованием опечатанной урны.

После окончания голосования комиссия собирается на второе заседание для подсчета голосов, поданных «за» присуждение ученой степени, «против» присуждения ученой степени и выявления недействительных бюллетеней. Недействительными бюллетенями считаются те, в которых либо зачеркнуты оба слова «да» и «нет», либо оба слова «да» и «нет» не зачеркнуты.

Решение диссертационного совета считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей его членов с правом решающего голоса, которые присутствовали на заседании и принимали участие в обсуждении диссертации. Те члены диссертационного совета, которые опоздали на заседание или ушли раньше срока, в голосовании участия не принимают.

После окончания подсчета голосов члены комиссии составляют протокол и подписывают его, а председатель счетной комиссии оглашает его. Затем открытым голосованием всех членов совета, участвовавших в обсуждении диссертации и голосовании, этот протокол утверждается.

После этого диссертационный совет принимает заключение по диссертации открытым голосованием большинством голосов и утверждает его. Проект этого заключения обычно готовит группа членов диссертационного совета, которым была поручена предварительная экспертиза диссертации. Этот документ предусматривает оценку диссертации как квалификационной работы, умение ее автора решать научные задачи. При этом обращается особое внимание на правильность постановки научных задач соискателя, соответствие их теме его диссертации и положениям, выносимым на защиту. Здесь же оценивается уровень проведенного научного анализа, адекватность и полнота методов исследовательской работы, репрезентативность эмпирических данных, условия и характер проведенных экспериментов, их объективная значимость для развития науки и практики.

После принятия и утверждения членами диссертационного совета заключения по диссертации его председатель объявляет о том, что защитившемуся присуждается ученая степень кандидата наук, или о том, что диссертационный совет будет ходатайствовать перед Высшим аттестационным комитетом России о присуждении защитившемуся ученой степени доктора наук. На этом заседание диссертационного совета объявляется закрытым.

Диссертации соискателей, которым присуждены ученые степени, вместе с одним экземпляром автореферата и учетной карточкой диссертации передаются в установленном порядке для постоянного хранения в Российскую государственную библиотеку, кроме диссертаций по медицинским и фармацевтическим наукам, которые передаются в Государственную центральную научную медицинскую библиотеку. Экземпляры диссертаций, находящиеся в библиотеках организаций, могут быть переданы в установленном порядке в региональные депозитарии.

Заключение

Итак, перевернута последняя страница пособия. Теперь, прочитав его до конца, у читателя появилась возможность лучше усвоить основные типологические особенности диссертации, которые в самом общем виде можно свести к следующим девяти положениям:

1. Диссертация — это прежде всего квалификационная научная работа, которая готовится с целью ее публичной защиты и получения ученой или академической степени, присуждение которой является официальным свидетельством признания научной квалификации соискателя со стороны государства и

научной общественности.

2. Своеобразие диссертации как научного произведения наиболее зримо проявляется в том, что в ней ее автор упорядочивает по собственному усмотрению накопленные научные факты и доказывает научную ценность или практическую значимость тех или иных положений, опираясь не на чужой авторитет и существующие мнения и традиции, а только на

свое убеждение в их истинности.

3. В диссертации получает наиболее полное отражение такое свойство научного познания, как критичность по отношению к существующим взглядам и представлениям, именно в ней больше всего дискуссионного и полемического материала, связанного с пересмотром существующих взглядов и представлений.

4. Специфика диссертации обусловливает необходимость доказательства всех научных положений, зафиксированных в ее содержании. Каждый факт, каждое предположение получает здесь научное объяснение и обоснование. Для этого ее автор в качестве аргументов привлекает все формы научного подтверждения.

5. Содержание диссертации характеризует оригинальность, уникальность и неповторимость приводимых сведений. Его основой является принципиально новый материал, включающий описание новых фактов, явлений и закономерностей, или обобщение ранее известных положений с других научных позиций или в совершенно ином аспекте.

6. Для диссертации характерна полнота сообщаемой информации, выражающаяся в том, что в ней приводится особо детализируемый материал, а результаты научного поиска описываются в наиболее целостной с точки зрения научного познания форме.

7. Диссертация — наиболее яркий показатель соблюдения этических норм ее автором. Именно здесь прежде всего находят свое воплощение общечеловеческие моральные требования и запреты, такие, например, как «не укради» и «не лги», приспособленные, разумеется, к особенностям научной деятельности. Как нечто подобное краже оценивается в ней плагиат, когда диссертант выдает научные идеи и результаты, полученные кем-либо другим, за свои, а ложью считается здесь преднамеренное искажение (фальсификация) данных проведенного им эксперимента.

8. Диссертация, как и всякий научный труд, призвана утверждать и защищать специфические, характерные прежде всего для науки ценности. Первая среди них — необходимость отстаивания истины. Это, конечно, не требует, чтобы результат каждого диссертационного исследования был непременно истинным знанием. Надо лишь, чтобы этот результат был новым знанием и так или иначе — логически или экспериментально — обоснованным.

9. В научном сообществе научное знание — общее достояние, поэтому диссертант должен быть беспристрастным и искать истину бескорыстно. Признание его как ученого после защиты диссертации необходимо рассматривать лишь как следствие его научных достижений, а не как самоцель, когда работают над диссертацией лишь для того, чтобы только «защититься».

Уяснт после прочтения книги типологическую специфику диссертации, читатель не мог не заметить, что ее подготовка — это сложный творческий процесс, требующий не только общей эрудиции и профессиональной подготовки, но и знания принципов и приемов научного творчества. Практика показывает, что если диссертант не разобрался во всех его тонкостях, то ему придется постоянно «спотыкаться» на протяжении всего процесса подготовки диссертации, начиная от выбора ее темы и кончая процедурой защиты этой научной работы.

В этой связи одна из основных задач настоящего пособия заключалась в том, чтобы обратить внимание читателя на необходимость повышения своего теоретического уровня, а также на то, чтобы рассматривать подготовку диссертации с позиций целостного подхода, который подразумевает несводимость ее этапов к простой их сумме. Здесь целое обусловливается объединением этих этапов в единый ме

тодологически и методически увязанный комплекс, определяемый общей логикой ведения научного исследования. Только такой подход может обеспечить эффективную работу над диссертацией и успех ее последующей защиты.

Хочется надеяться, что в данном пособии читатель найдет немало полезных советов и рекомендаций, которые могут помочь ему быстрее освоить методику написания и технику оформления диссертационной работы, а также более обстоятельно подготовить себя к ее

публичной защите.

Пользуясь прочитанным пособием, следует иметь в виду, что оно не содержит готовых рецептов на все случаи подготовки диссертации, поскольку сделать это в одной книге практически невозможно. Даваемые здесь рекомендации и советы основываются только на типовых ситуациях и потому носят самый общий характер, в силу чего они требуют в каждом конкретном случае индивидуальной корректировки и учета вида самой диссертации (докторская, кандидатская или магистерская). Но если эти рекомендации и советы позволят хотя бы незначительно повысить научный уровень диссертационной работы читателя, то и тогда можно считать, что книга выполнила свою задачу, а труд ее автора не пропал даром.

Рекомендуемая литература

АристерН.И.) ЗагузовН.И. Процедура подготовки и защиты диссертаций. — М.: АОЗТ «ИКАР», 1995.

БурдинA.C.,ВеселоеП.В. Как оформить научную работу. — М.:

Высшая школа, 1973.

ДемидоваА.К, Пособие по русскому языку: Научный стиль. Оформление научной работы. — М.: Русский язык, 1991.

Кузин Ф^А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок защиты. — 2-е изд. — М.: «Ось-89», 1999.

КузинФА. Кандидатская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок защиты. — 4-е изд. — М.: «Ось-89», 1999.

Логика научного исследования. — М.: Наука, 1965.

Новиков A.M. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего педагога-исследователя. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.:

Изд-во ИПК и ПРНО МО, 1996.

ПриходькоП.И. Пути в науку. — М.: Знание, 1973.

РузавинГ.И. Методы научного исследования. — М.: Мысль, 1974.

СкаткинМ.Н. Беседа с приступающими к работе над диссертацией. — М.: АПН СССР, 1967.

СичивицаО.М. Методы научного познания. — М.: Высшая школа, 1972.

Соловьев В.И. О функциональных свойствах автореферата диссертации и особенности его составления // Научно-техническая информация. — Сер.1, 1981, № 6.

Швырев B.C. Научное познание как деятельность. — М., 1984.

Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ

о магистерской подготовке (магистратуре) в системе многоуровневого высшего образования Российской Федерации

Утверждено постановлением Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 10 августа 1993г. № 42

1. Введение магистерской подготовки

1.1. Магистерская подготовка в Российской Федерации реализует одну из основных профессиональных образовательных программ в многоуровневой структуре высшего образования. Подготовка магистров ориентирована на научно-исследовательскую и научно-педагогическую деятельность.

1.2. Магистерская подготовка открывается по направлениям высшего образования, утвержденным постановлением Госкомвуза России от 07.05.93 № 3 в высших учебных заведениях, располагающих высококвалифицированными кадрами и современной лабораторно-исследовательской базой. Лицензия (разрешение) на право подготовки магистров предоставляется Государственным комитетом Российской Федерации по высшему образованию на основании заключения экспертной комиссии, создаваемой по заявлению учредителя образовательного учреждения.

К заявлению, помимо документов, представляемых в соответствии с Положением о лицензировании на право ведения образовательной деятельности в сфере среднего, высшего, послевузовского и соответствующего дополнительного профессионального образования, прилагаются решение ученого совета образовательного учреждения с указанием перечня магистерских программ (и аннотаций к ним), предполагаемых к ведению в данном вузе, а также заключение учебно-методического объединения соответствующего профиля о возможности введения магистерской подготовки в данном высшем учебном заведении с характеристикой научно-исследовательской деятельности вуза по направлениям магистерской подготовки.

2. Прием в магистратуру. Финансирование магистерской подготовки

2.1. Правом обучения по программе магистра обладают лица, успешно завершившие обучение по одной из основных образовательных профессиональных программ высшего образования и имеющих диплом о высшем образовании.

2.2. Правила приема в магистратуру высшего учебного заведения определяются вузом на основе настоящего Положения и в соответствии с типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, утвержденным постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 26.06. № 597.

2.3. В случаях, когда в магистратуру поступают лица, имеющие диплом бакалавра по соответствующему направлению, условия приема в магистратуру и перечень вступительных контрольных испытаний (экзамены, тестирование, собеседование и др.) устанавливает вуз, которому предоставлено право вести подготовку магистров.

Для лиц, не имеющих диплома бакалавра по соответствующему направлению, устанавливается обязательный экзамен в объеме требований, предъявляемых Госкомвузом России к образованию бакалавра по направлению, соответствующему направлению магистратуры.

2.4. Поступающие в магистратуру представляют следующие документы:

—- личное заявление на имя ректора с указанием направления магистратуры и названия магистерской программы (специализации);

—- документ об образовании;

— другие документы по перечню, устанавливаемому вузом. Зачисление для обучения в магистратуре оформляется приказом ректора с указанием направления магистратуры, специализации и научного руководителя студента.

2.5. Финансирование подготовки магистров в государственных высших учебных заведениях осуществляется в порядке, определенном Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, утвержденным постановлением Совета Министров — правительства Российской Федерации от 26.06.93 № 597.

3. Общие требования к магистерской программе

3.1. Магистерская профессиональная образовательная программа состоит из бакалаврской программы по соответствующему направлению и программы третьего уровня, которая должна иметь две примерно равные по объему составляющие — образовательную и научно-исследовательскую. Образовательная часть программы должна включать дополнительные главы естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, ориентированные на углубление профессионального образования, изучение исторических и философских аспектов определенной области знаний, а также специальные дисциплины. Содержание научно-исследовательской работы студента определяется индивидуальным планом.

3.2. Обучение в магистратуре осуществляется с отрывом или без отрыва от трудовой деятельности. Нормативный срок обучения по магистерским программам III уровня для очной формы обучения составляет 2 года. При обучении без отрыва от трудовой деятельности не допускается сокращение учебного времени, отводимого на освоение соответствующей магистерской программы.

3.3. Обучение в магистратуре по программе третьего уровня осуществляется в соответствии с индивидуальным планом студента под руководством научного руководителя, который должен иметь учебную степень и (или) ученое звание и работать в данном вузе. В случае выполнения магистерских программ на стыке направлений допускается назначение, помимо научного руководителя, одного или двух научных консультантов.

; 3.4. Обучение по магистерской программе опирается на активную самостоятельную работу студента, в связи с этим его максимальная аудиторная нагрузка не должна превышать 14 часов в неделю (в среднем за весь срок обучения). Для контроля за выполнением индивидуального учебного плана в нем предусматривается текущая аттестация по всем дисциплинам учебного плана, осуществляемая в различных формах. Общее число экзаменов за период времени освоения третьего уровня магистерской программы должно быть не менее шести.

3.5. Методические рекомендации по структуре и содержанию профессиональных образовательных программ магистратуры с указанием примерного перечня экзаменов разрабатываются соответствующими учебно-методическими объединениями.

§

1.1. Направление утверждено приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 5 марта 1994 г. № 180.

1.2. Нормативный срок освоения профессиональной образовательной программы при очной форме обучения — 6 лет. Квалификация (степень) — Магистр ______.

1.3. Проблемное поле направления (аннотированный перечень магистерских программ направления).

1.4. Магистр должен быть подготовлен:

— к самостоятельной деятельности, требующей широкого образования по направлению и углубленной профессиональной специализации, владения навыками научно-исследовательской и научно-педагогической работы;

— к обучению в аспирантуре.

1.5. Основные сферы профессиональной деятельности магистра:

— научные и научно-производственные учреждения и организации любой формы собственности;

— государственные и негосударственные средние, средние специальные и высшие учебные заведения.

2. Требования к уровню подготовки лиц, успешно завершивших обучение по основной профессиональной образовательной программе, обеспечивающей подготовку магистра по направлению (код и название направления)

Основная профессиональная образовательная программа, обеспечивающая подготовку магистра, состоит из программы обучения бакалавра и программы специализированной подготовки.

2.1. Общие требования к образованности магистра

Общие требования к образованности магистра определяются содержанием аналогичного раздела требований к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра и требованиями, связанными со специализированной подготовкой.

Магистр по направлению должен быть широко эрудирован,

обладать фундаментальной научной базой, владеть методологией научного творчества, современными информационными технологиями, методами получения, обработки и хранения научной информации, быть готовым к научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности.

2.2. Требования к знаниям и умениям по дисциплинам

2.2.1. Требования к знаниям и умениям по дисциплинам программы обучения бакалавра

Требования к знаниям и умениям по дисциплинам программы обучения бакалавра изложены в Государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования в части Требований к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра по направлению ______, утвержденных ________.

2.2.2. Требования к знаниям и умениям по дисциплинам образовательной части программы специализированной подготовки

2.2.2.1. Требования по гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам

2.2.2.2. Требования по математическим и естественнонаучным дисциплинам

2.2.2.3. Требования по дисциплинам направления

2.2.2.4. Требования по специальным дисциплинам

Требования к образовательной части программы специализированной подготовки по специальным дисциплинам определяются вузом при реализации конкретной магистерской программы.

2.3. Требования к знаниям и умениям по научно-исследовательской части программы специализированной подготовки

Магистр должен уметь:

—- формулировать задачи исследования;

— формировать план исследования;

— вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий;

— выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования;

— обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных;

— представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати.

3. Обязательный минимум содержания основной профессиональной образовательной программы, обеспечивающей подготовку магистра по направлению ________

| Индекс | Наименование дисциплины | Объем в часах |

| | Обязательный минимум содержания программы обучения бакалавра | |

| | Обязательный минимум содержания программы обучения бакалавра определен в Государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования в части Требовании к обязательному минимуму содержания и уровню пп^тплки бакалавра па направлению | |

| утвержденных | ||

| | Обязательный минимум содержания программы специализированной подготовки | |

| ГСЭ-М.ОО | Гуманитарные и социально-экономические дисциплины | |

| ГСЭ-М.01 | Методология научного творчества | |

| ГЭС-М.02 | Философские вопросы естественных, гуманитарных и технических наук | |

| ГЭС-М.ОЗ | | |

| ЕН-М.ОО | Математические и естественнонаучные дисциплины | |

| ЕН-М.01 | Компьютерные технологии в науке и образовании | |

Продолжение

| Индекс | Наименование | Объем в часах |

| ДН-М.ОО | Дисциплины направления | |

| ДН-М.01 | Современные проблемы науки | |

| ДН-М.02 | История и методология науки | |

| ДН-М.ОЗ | | |

| СД-М.ОО | Специальные дисциплины | |

| | Обязательный минимум содержания специальных дисциплин определяется требованиями к профессиональной специализации магистра при реализации конкретной магистерской программы | |

| дв-м.оо | Дисциплины по выбору | |

| НИР-М.ОО | Научно-исследовательская работа | |

| НИР-М.01 | Научно-исследовательская работа в семестре | |

| НИР-М.02 | Практики: нед.: час. | |

| | — научно-исследовательская; — научно-педагогическая | |

| НИР-М.ОЗ | Подготовка магистерской диссертации | |

| | Всего часов по программе специализированной подготовки | |

| | Общий объем часов, включая программу подготовки бакалавра |

Итоговая государственная аттестация:

Защита выпускной квалификационной работы.

Профессиональная образовательная программа подготовки магистров составлена исходя из следующих данных:

— всего недель на освоение программы обучения бакалавра — 200;

— всего недель на освоение программы специализированной подготовки — 100, включая:

— общий объем нагрузки студентов-магистрантов — примерно 4536 час. (84 нед.), из них: теоретическое обучение и научно-исследовательская работа в семестре (__ нед.); научно-исследовательская и научно-педагогическая практика (__нед.); подготовка магистерской диссертации (__нед.);

— каникулы (__ нед.);

— итоговая государственная аттестация (__ нед.);

— отпуск после окончания вуза (4 нед.).

Примечания.

1. При реализации программы специализированной подготовки вуз (факультет) имеет право:

1.1. Изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала (для циклов дисциплин — в пределах 10%).

1.2. Осуществлять преподавание дисциплин, входящих в цикл, в виде авторских курсов, обеспечивающих реализацию минимума содержания дисциплин, определяемого данным документом.

1.3. Устанавливать соотношение объемов между научно-исследовательской и научно-педагогической практиками.

2. Максимальный объем нагрузки студента, включая все виды его учебной, научно-исследовательской и научно-педагогической работы, не должен превышать 54 часов в неделю, при этом максимальный объем аудиторных занятий студента не должен превышать 14 часов в неделю в среднем за весь период обучения.

3. Студентам предоставляется возможность для занятий физической культурой в объеме 2—4 часов в неделю и иностранным языком.

4. Дисциплины по выбору студента могут быть ориентированы как на удовлетворение его образовательных потребностей, так и на получение конкретных знаний в сфере будущей профессиональной деятельности; они устанавливаются вузом (факультетом) при реализации конкретной магистерской программы.

5. В период действия данного документа Перечень магистерских программ может быть изменен и дополнен в установленном порядке.

6. Студентам предоставляется возможность за счет дисциплин по выбору без увеличения общего объема часов, отводимых на освоение материала, выполнить Государственные требования к минимуму содержания и уровню профессиональной подготовки выпускника для получения дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы».

Приложение 2 к Приказу Госкомвуза России от 15 апреля 1996 г. M 667

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ к разработке государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки магистров по направлениям высшего профессионального образования в части программы специализированной подготовки

Учебно-методические объединения устанавливают федеральный компонент государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, который определяет государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки магистров по конкретным направлениям.

В связи с этим Госкомвуз России считает необходимым дать некоторые методические рекомендации УМО к разработке отдельных положений требований.

В общей характеристике направления при обозначении квалификации (степени) после слова «Магистр» (пп.1.2) делается дополнение в соответствии с приложением к Инструкции «О порядке заполнения и выдачи государственных документов о высшем профессиональном образовании лицам, окончившим образовательные учреждения высшего профессионального образования Российской Федерации».

Характеристика проблемного поля направления (пп.1.3) дается в форме аннотированного перечня магистерских программ. Под магистерской программой понимается актуальная крупная научная проблема направления. Перечень магистерских программ характеризует проблемное поле направления. Аннотация магистерской программы обрисовывает проблемное поле профаммы.

Данные о подготовленности и основных сферах профессиональной деятельности магистра (пп.1.4 и 1.5) могут быть отражены с учетом специфики направления.

При разработке п.2 и 3 требований учебно-методические объединения имеют право с учетом специфики направлений:

— объединять циклы дисциплин при сохранении общего объема часов, отводимых на их освоение;

— определять общую трудоемкость образовательной программы, продолжительность и структуру практик, объем каникулярного времени (но не менее объема, установленного ГОСом);

— вводить в состав итоговой государственной аттестации итоговые экзамены по отдельным дисциплинам, а также итоговый междисциплинарный экзамен по направлению.

Указанные в требованиях виды аттестационных испытаний будут являться обязательными для всех вузов, при этом к требованиям должна прилагаться краткая программа экзамена.

Требования к магистерской диссертации будут указаны в документе, определяющем общие требования к выпускной квалификационной работе. Тем не менее учебно-методические объединения при разработке ГОСов имеют право вносить свои предложения по этому вопросу

Приложение 3

ПОЛОЖЕНИЕ

? о порядке присуждения научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней и присвоения научным работникам ученых званий*

Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 1994г. Ns 1185

I. Общие принципы

1. Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения ученых степеней доктора наук и кандидата наук, а также присвоения ученых званий профессора по специальности и старшего научного сотрудника по специальности. Ученые степени могут присуждаться, а ученые звания — присваиваться лицам, которые имеют глубокие профессиональные знания и научные достижения в определенной отрасли науки.

2. Ученая степень доктора наук присуждается Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации (ВАКом России) на основании ходатайства диссертационного совета, принятого после публичной защиты диссертации соискателем, имеющим высшее или послевузовское профессиональное образование, и с учетом заключения соответствующего экспертного совета ВАКа России.

Ученая степень кандидата наук присуждается диссертационным советом на основании публичной защиты диссертации соискателем, имеющим высшее или послевузовское профессиональное образование.

ВАК России вправе проверять выборочно аттестационные дела и диссертации соискателей ученой степени кандидата наук, отменять принятые диссертационными советами решения в случаях грубого нарушения установленного порядка защиты диссертаций.

3. Ученое звание профессора по специальности работникам научных, научно-исследовательских и научно-производственных организаций присваивается ВАКом России по представлению соответствующих ученых (научно-технических) советов этих организаций.

ВАК России может предоставлять право ученым (научно-техническим) советам отдельных научных, научно-исследовательских и научно-производственных организаций принимать решения о целесообразности присвоения ученого звания профессора по специальности, не требующее проведения в ВАКе России экспертизы по существу материалов аттестационных дел.

4. Ученое звание старшего научного сотрудника по специальности присваивается научному работнику научной, научно-исследовательской, научно-производственной организации или высшего учебного заведения приказом руководителя соответствующей научной, научно-исследовательской,

* С учетом дополнения, внесенного постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июня 1995 г. № 567.

научно-производственной организации или высшего учебного заведения на основании решения ученого (научно-технического) совета.

Материалы по вопросу о присвоении ученого звания старшего научного сотрудника по специальности в ВАК России не представляются.

5. Докторам наук и кандидатам наук выдаются дипломы, а профессорам по специальности — аттестаты установленного образца.

Старшим научным сотрудникам по специальности выдается копия приказа руководителя организации о присвоении ученого звания.

II. Диссертационные советы

6. Диссертационные советы, действующие на общественных началах, являются основным звеном системы аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации и создаются ВАКом России в широко известных своими достижениями в соответствующей отрасли знаний высших учебных заведениях, научных, научно-исследовательских и научно-производственных организациях на основании ходатайств указанных организаций (в бюджетных учреждениях и организациях — по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти или по их ходатайству).

Диссертационные советы несут ответственность за качество и объективность экспертизы диссертаций, а также за обоснованность принимаемых решений, призваны обеспечивать высокий уровень требований при аттестации.

Порядок формирования и организации работы диссертационного совета определяется положением о диссертационном совете, утверждаемым ВАКом России.

7. ВАК России контролирует и пересматривает сеть диссертационных советов по каждой научной специальности с учетом изменений, вносимых в номенклатуру специальностей научных работников.

В случае грубых нарушений установленного порядка защиты диссертаций ВАК России вправе временно приостанавливать деятельность диссертационных советов или полностью ее прекращать.

8. Диссертационные советы проводят работу под руководством ВАКа России, по вопросам текущей деятельности подведомственны руководителям организаций, в которых они созданы, и пользуются печатями этих организаций. Руководители организаций несут ответственность за обеспечение необходимых условий работы диссертационных советов.

9. Оформление документации по защите диссертаций и аттестационных дел соискателей, а также оплата расходов, связанных с рассмотрением и защитой диссертаций, возлагаются на организации, где функционируют диссертационные советы.

Возмещение расходов, связанных с рассмотрением и защитой диссертаций в диссертационных советах, может осуществляться для соискателей, не являющихся сотрудниками организаций, в которых функционируют соответствующие диссертационные советы, теми организациями, где работают или к которым прикреплены соискатели.

Взаиморасчеты между организациями по вопросам аттестации научных и научно-педагогических кадров осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

III. Кандидатские экзамены

10. Соискатель ученой степени кандидата наук должен сдать соответствующие кандидатские экзамены.

11. Кандидатские экзамены устанавливаются по следующим дисциплинам:

философия; иностранный язык; специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации.

12. Содержание кандидатских экзаменов, порядок их проведения и возмещения расходов, связанных с этим, устанавливаются Государственным комитетом Российской Федерации по высшему образованию.

IV. Требования к диссертациям

13. Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научной квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое крупное достижение в развитии соответствующего научного направления, либо осуществлено решение научной проблемы, имеющей важное социально-культурное, народно-хозяйственное или политическое значение, либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в ускорение научно-технического прогресса.

14. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научной квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические разработки, обеспечивающие решение важных прикладных задач.

15. Диссертация на соискание ученой степени может представлять собой специально подготовленную рукопись, в том числе в виде научного доклада, опубликованные монографию или учебник.

Диссертация должна быть написана единолично, содержать совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, иметь внутреннее единство и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку.

Предложенные автором новые решения должны быть строго аргументированы и критически оценены по сравнению с известными решениями.

В диссертации, имеющей прикладное значение, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретическое значение, — рекомендации по использованию научных выводов.

Диссертация, как правило, подготавливается на русском языке. Оформление диссертации должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать.

16. Диссертация в виде научного доклада, подготовленная соискателем на основании совокупности ранее опубликованных им и известных широкому кругу специалистов в соответствующей отрасли знаний научных работ, имеющих боль-

шое значение для науки и практики, представляет собой краткое обобщенное изложение результатов проведенных им исследований и разработок.

17. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в научных изданиях.

К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, приравниваются также дипломы на открытия, патенты на изобретения, свидетельства на полезную модель, патенты на промышленный образец; алгоритмы, которые включены в Государственный фонд алгоритмов и программ и по которым проведена соответствующая экспертиза на новизну; депонированные в учреждениях государственной системы научно-технической информации рукописи работ, аннотированные в научных журналах; пре принты; опубликованные тезисы докладов, сделанных на научных съездах, конференциях, симпозиумах и семинарах; информационные карты на новые материалы, включенные в государственный банк данных.

18. При написании диссертации соискатель обязан давать ссылки на автора и источник, откуда он заимствует материалы или отдельные результаты.

При использовании в диссертации идей или разработок, принадлежащих соавторам, коллективно с которыми были написаны научные работы, соискатель обязан отметить это в диссертации.

В случае использования чужого материала без ссылки на автора и источник диссертация снимается с рассмотрения вне зависимости от стадии прохождения без права ее повторной защиты.

§

19. Организация, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен соискатель, проводит предварительную экспертизу представленной диссертации и дает по ней заключение, в котором должны быть отражены: конкретное личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации; степень достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость; ценность научных работ соискателя и целесообразность защиты в виде научного доклада;

специальность, которой соответствует диссертация; полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем.

Заключение должно быть выдано соискателю не позднее двух месяцев со дня представления для предварительной экспертизы кандидатской диссертации и трех месяцев — докторской диссертации.

20. Диссертационный совет принимает диссертацию к предварительному рассмотрению при наличии документов по перечню, устанавливаемому ВАКом России.

Процедура предварительного рассмотрения диссертации в диссертационном совете устанавливается положением о диссертационном совете.

21. Ректорам и проректорам вузов, руководителям организаций и их заместителям не разрешается защищать диссертации в диссертационных советах по месту их основной работы.

Руководящим работникам аппарата органов государственной власти не разрешается, как правило, защищать диссертации в диссертационных советах организаций, подведомственных органу, в котором работает соискатель.

22. В тех случаях, когда тема диссертации оказывается на стыке специальностей, не по всем из которых диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертаций, диссертационный совет проводит разовую защиту. Порядок формирования состава диссертационного совета для проведения разовой защиты устанавливается ВАКом России.

23. Диссертационный совет принимает диссертацию к защите не позднее чем через два месяца для кандидатской и три месяца для докторской диссертации со дня подачи соискателем всех необходимых документов или в те же сроки предоставляет соискателю мотивированное заключение об отказе в приеме диссертации к защите.

24. По диссертациям, в том числе и в случаях представления к защите опубликованных монографий и учебников, должны быть с разрешения диссертационного совета напечатаны авторефераты на правах рукописи объемом до двух печатных листов для докторской и одного печатного листа для кандидатской диссертации на том же языке, что и диссертация, а также на русском языке (в случае написания диссертации не на русском языке). По диссертациям в области гуманитарных наук объем автореферата может быть увеличен до 2,5 и 1,5 печатного листа соответственно.

По диссертациям в виде научного доклада автореферат не печатается. Научный доклад подлежит рассылке как автореферат. Если научный доклад подготовлен не на русском языке, то в этом случае печатается его автореферат на русском языке.

В автореферате должны быть изложены основные идеи и выводы диссертации, показаны вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость результатов исследований. Автореферат диссертации печатается типографским способом или на множительных аппаратах в количестве экземпляров, определяемом диссертационным советом.

Автореферат рассылается членам диссертационного совета и заинтересованным организациям не позднее чем за месяц до защиты диссертации. Список адресатов, которым необходимо направить автореферат, определяет диссертационный совет, принявший диссертацию к защите. В этот список включаются диссертационные советы по профилю диссертации, заинтересованные организации и ведущие ученые — специалисты.

Перечень организаций, которым авторефераты, напечатанные на русском языке, подлежат обязательной рассылке, устанавливается ВАКом России.

25. Один экземпляр диссертации, принятой к защите, и два экземпляра автореферата передаются в библиотеку организации, в которой создан диссертационный совет, не позднее чем за месяц до защиты и хранятся там на правах

рукописи.

26. Диссертационные советы назначают по диссертации официальных оппонентов из числа компетентных в данной отрасли науки ученых. По докторской диссертации назначаются три официальных оппонента, имеющих ученую степень доктора наук, при этом только один из них может быть членом диссертационного совета, где проходит защита.

По кандидатской диссертации назначаются два официальных оппонента, из которых один должен быть доктором наук, а второй •— доктором или кандидатом наук.

В случаях, когда официальные оппоненты не могут быть определены диссертационным советом, они могут назначаться ВАКом России.

27. Официальными оппонентами не могут быть члены пленума, президиума и сотрудники аппарата ВАКа России, руководители экспертных советов ВАКа России, председатели, заместители председателей и ученые секретари диссертационных советов, в которых рассматривается диссертация, научные руководители соискателя, соавторы соискателя по опубликованным работам по теме диссертации, а также ректоры и проректоры вузов, руководители организаций и их заместители, сотрудники кафедр, лабораторий, секторов, отделов, где выполнялась диссертация или работает соискатель, а также где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель является заказчиком или исполнителем (соисполнителем).

Официальные оппоненты должны, как правило, являться сотрудниками разных организаций.

28. Официальный оппонент на основе изучения диссертации и опубликованных работ по теме диссертации, представляет диссертационному совету письменный отзыв, в котором оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна, а также дается заключение о соответствии диссертации требованиям настоящего Положения.

Копии отзывов официальных оппонентов вручаются соискателю не позднее чем за 10 дней до защиты диссертации.

Диссертационный совет вправе вернуть отзыв официальному оппоненту для переработки, если он не соответствует указанным требованиям, или заменить официального оппонента.

29. Диссертационные советы назначают по диссертациям ведущие организации (предприятия), широко известные своими достижениями в соответствующей отрасли науки или народного хозяйства.

В отзыве ведущей организации (предприятия) отражается значимость для науки и производства полученных автором диссертации результатов. В отзыве должны также содержаться конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации.

Отзыв ведущей организации (предприятия) утверждается ее руководителем или его заместителем.

Копия отзыва ведущей организации (предприятия) вручается соискателю не позднее чем за 10 дней до защиты диссертации.

Диссертационный совет вправе вернуть отзыв ведущей организации (предприятию), если он не соответствует указанным требованиям, или заменить ведущую организацию (предприятие).

30. По желанию соискателя диссертационный совет должен назначить защиту диссертации и при отрицательных отзывах и заключениях.

31. Защита докторской диссертации может проводиться не ранее чем через два месяца, а кандидатской — не ранее чем через месяц после публикации работ соискателя, отражающих основные научные результаты диссертации.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором, определяется диссертационным советом.

32. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее двух третей его состава, при обязательном участии в заседании не менее трех докторов наук по каждой специальности защищаемой докторской диссертации и не менее двух докторов наук по каждой специальности защищаемой кандидатской диссертации из числа членов диссертационного совета.

Решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов совета, участвовавших в заседании.

33. Публичная защита диссертации должна носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в диссертации.

В случае представления диссертации, написанной не на русском языке, при согласии участвующих в заседании не менее двух третей членов диссертационного совета и официальных оппонентов по просьбе соискателя защита диссертации может проводиться на языке, на котором подготовлена диссертация. В случае необходимости диссертационный совет обеспечивает соответствующий перевод.

Официальные оппоненты обязаны присутствовать на защите диссертации. Разрешается проведение защиты диссертации в отсутствие по уважительной причине только одного из официальных оппонентов, давшего по диссертации положительный отзыв. В этом случае на заседании диссертационного совета полностью оглашается отзыв отсутствующего оппонента.

34. После окончания защиты диссертации диссертационный совет проводит тайное голосование по вопросу о присуждении ученой степени.

Протокол счетной комиссии утверждается открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвовавших в заседании.

Процедура проведения заседания диссертационного совета при защите диссертации, включая порядок тайного голосования и работы счетной комиссии, устанавливается положением о диссертационном совете.

35. После тайного голосования, в случае положительного решения по результатам защиты диссертации, диссертационный совет принимает заключение по диссертации путем открытого голосования.

В заключении отражаются наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем, оценка их достоверности и новизны, их значение для теории и практики, рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования, а также указывается, в соответствии с какими требованиями пункта 13 или пункта 14 настоящего Положения оценивалась диссертация.

Копия заключения выдается соискателю по его просьбе в месячный срок.

36. В случае положительного решения по результатам защиты диссертационный совет в месячный срок после защиты направляет в ВАК России первый экземпляр докторской диссертации и аттестационное дело соиска-

теля. В тот же срок в ВАК России направляется первый экземпляр аттестационного дела соискателя ученой степени кандидата наук. Второй экземпляр аттестационного дела хранится в диссертационном совете в течение десяти лет. Оформление аттестационных дел соискателей производится в порядке, устанавливаемом ВАКом России.

В случае отрицательного решения по результатам защиты диссертации порядок возврата документов соискателю и извещения ВАКа России определяется положением о диссертационном совете.

37. Диссертация, по результатам защиты которой диссертационный совет вынес отрицательное решение, может быть представлена к повторной защите в переработанном виде не ранее чем через год после вынесения отрицательного решения. При тех же условиях может быть представлена к повторной защите диссертация, по которой отрицательное решение было вынесено ВАКом России. Разрешения ВАКа России на повторную защиту не требуется. При повторной защите состав официальных оппонентов должен быть полностью заменен.

38. Допускается защита докторской диссертации соискателем, не имеющим ученой степени кандидата наук. В этом случае соискатель должен сдать кандидатские экзамены в соответствии с установленным порядком. Если представленная соискателем, не имеющим ученой степени кандидата наук, диссертация на соискание ученой степени доктора наук не соответствует требованиям пункта 13, а соответствует требованиям пункта 14 настоящего Положения, диссертационный совет может присудить ему ученую сте- j пень кандидата наук.

39. Диссертации соискателей, которым присуждены ученые степени, вместе с одним экземпляром автореферата и учетной карточкой диссертации передаются в установленном порядке для постоянного хранения в Российскую государственную библиотеку, кроме диссертаций по медицинским и фармацевтическим наукам, которые передаются в Государственную центральную научную медицинскую библиотеку Экземпляры диссертаций, находящиеся в библиотеках организаций, могут быть переданы в установленном порядке в региональные депозитарии. ,

Обязательный бесплатный экземпляр диссертации соискателя, которому присуждена ученая степень, передается в установленном порядке во Всероссийский научно-технический информационный центр Министерства науки и технической политики Российской Федерации.

§